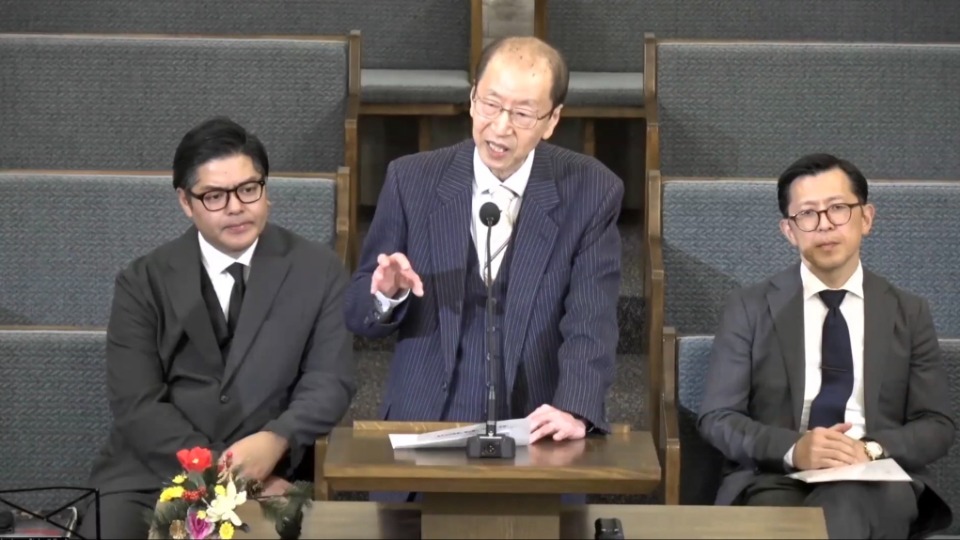

| 右から、日本神戸伝道部会長 佐野会長・佐野姉妹、堂ノ本兄弟、日本神戸ステーク会長 大嶋会長、全国コミュニケーションアシストディレクター 水野兄弟 2025 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. | 1 / 7 |

開催に至る経緯

ちょうど30年前、阪神・淡路大震災から10ヶ月後の1995年11月14日に、神戸ステークセンターにて当時十二使徒であられたラッセル・M・ネルソン長老が来られてファイヤサイドが行われました。 その中でネルソン長老は、「試練は私たちの人生の一部です。全ての人が試練に遭います。」という教えとともに、「特に末日には、多くの災害が起こることが預言されて来ましたが、神戸での災害はこれが最後であることを願います。」という、優しい慰めと励ましの言葉が述べられました。

その震災から30年を迎える2025年1月17日を、被災した神戸の地域の方々と復興への特別な感謝を持って迎えられるように、また、こうした苦しみや悲しみだけでなく、慰めや力が、災害などの試練から立ちあがろうとされているすべての方々に祈りとして届けることができるように、末日聖徒イエス・キリスト教会日本神戸ステーク・日本神戸伝道部が共催して、追悼集会を計画することが決まりました。

近隣の方々へのコミュニケーション

末日聖徒イエス・キリスト教会の教会員は、集会場近隣の自治会、神社、教会、事業者の方々に対し、「昨今、多くの自然災害が日本、世界各地で報道されることを見聞きしながら、この30年を機に、私たち末日聖徒イエス・キリスト教会は、信仰、信条、文化、国籍を超えて、この地域でいざという時に皆さまと共に協力し、助け合える皆さまの隣人であることを改めてお伝えさせていただきたいと思います。」というメッセージとともに、挨拶まわりを始めました。

「なぜ今回から?」という疑問の声もありましたが、震災30年は今しかないタイミングであり、今回しなければこれ以上の理由と機会はこれからも見つけられない、という気持ちで取り組んだところ、想像以上に親しみやすい隣人が地域にはいて、同じ震災を経験した方々だからこそ「非常時に助け合うこと」という思いを気持ちよく受けとめてくださっているように感じられた、と挨拶にまわった教会員は語っています。

また、教会が地域の人々が祈りの思いを抱くのに最適な場所であることを伝えるためにも、それぞれの想いと信仰に基づき追悼できるよう、末日聖徒イエス・キリスト教会の礼拝堂を提供して追悼集会が企画されました。

阪神・淡路大震災30年追悼集会

当日は、被災時刻のちょうど12時間後の午後5時46分にそれぞれの思いで祈り、黙祷を捧げることを目的としてプログラムが進められました。

30年前の崩れた町の様子を綴ったスライドショーは、何度も見た光景ではあるものの、復興した今では想像もできない町の様子が流れ、当時の光景と経験を参加者に一気に思い出させているようでした。

画像提供:神戸市 動画編集:水野朋子 (神戸ステーク神戸ワード)

続いて、震災時に日本神戸ステーク会長であった堂ノ本勉兄弟がお話しされました。

「『がんばろう神戸!』の合言葉を記した横断幕・垂れ幕・幟・ステッカー・エンブレムを、街の至る所で見かけました。そして全国津々浦々から集まった末日聖徒 87 名の有志ボランティアや、国内のステーク・地方部のみならず、米国ノースリッジワードからの心温まるご支援に私たちは大いに励まされました。ご支援いただいた皆様に、改めて心より感謝申し上げます」 との感謝の言葉をお伝えし、続けて、「私たちは、30 年前に未曾有の震災を経験して得た『二つの果実』、つまり『より強固な絆』と『決して潰えることのない希望』を、今後も次世代の人々に語り継いでいく所存です。私たちがこの絆を結び得て、この希望を胸に抱けば,どのような困難に直面しようと,私たちの心があの瓦礫のようにもろく崩れてしまうことはないと確信しています」と話を結ばれました。

(詳細はページ下部の「次世代に受け継ぐ『絆』と『希望』」をご覧ください。)

追悼の思いを強めてくれた企画の一つが、「音楽による追悼」でした。 神戸伝道部で音楽担当のケント・ラウ長老により準備された、地元の宣教師たちによる合唱「花は咲く」、演奏「神よなれに近寄らん」(バイオリン:グラビエット姉妹、ピアノ:水野拓人兄弟(神戸ワード))を聞き、その後参加者全員で神淡路大震災の追悼の歌である「しあわせ運べるように」が歌われ、全員の心が一つになりました。

午後5時46分、神戸の震災だけでなく、能登半島、東日本、熊本、新潟、その他災害で苦しむ全ての方々を思い1分間の黙祷を捧げた後、主催者を代表して、日本神戸ステークの大嶋宣人会長がお話しされました。

この日、神戸を訪ねられた天皇陛下は別の追悼式典に参加し、「得られた知見が国の内外に広がり、次の世代へと引き継がれていくことを期待いたします。…若い人たちが震災について自主的に学び、考え、自分の言葉で発信し、次世代に繋いでいこうとする活動に取り組んでいると聞き心強く思います」という言葉を残されたことを引き合いに、「今日、宣教師たちがここにいて歌を発表してくれたことには非常に大きな意味があります。宣教師たちを通して伝えられる御言葉や福音、そこからもたらされる喜びや力を次世代に繋いでいくことができる、という意味を与えてくれました。」と語られました。

また、「30年の節目に私たちがこの地において、さらに地域の良き隣人となることができるように願っています。そのために最も大切となることは『福音を伝えること』です。」という証で結ばれました。

閉会のため、当時も神戸で被災された水野美津子姉妹(神戸ワード)によって祈りが捧げられ、「現在もまだ震災からの苦しみや悲しみから解けない人がいる中で、今日の追悼集会を通して、私たちはどれだけ神から恵まれたかを感じる機会となりました」、「震災が朝起きたことは祝福でした」、「震災が町の中で起きたことも祝福でした」と感謝を綴る祈りは、この震災を通して、神が私たちに与えてくださった信仰と証を共有する機会となりました。

結び

企画開催に携わった全国コミュニケーション・アシスタントディレクターの水野祐司兄弟は、追悼集会を終えてこのように語りました。「 震災からら30年経ち、私たちが感じるのは、私たちは震災から復興を遂げてきたが、災害を克服したわけではない、ということです。これからも多くの困難に立ち向かう機会があるときには、神の力と慰めを願いつつ、地域においてともに助け合い、支え合うことができるように願っています。そして今、災害からの復興に立ち向かっている全ての人に、私たちの祈りが届くようにと願っています。」

次世代に受け継ぐ『絆』と『希望』

(追悼集会でのお話)

日本神戸ステーク 北六甲ワード 堂ノ本 勉

改めて他界された方々のご逝去をお悼みし,ご遺族の方々には心からお悔やみ申し上げます。

Ⅰ.1995年1月17日火曜日5時46分52秒

避難所となった兵庫区の荒田(あらた)小学校で,私たちと救援活動を共にした風かおる氏(宝塚歌劇団58期生,現・一般社団法人日仏友好シャンソンKAKEHASHI 代表理事)は,後日こう言われました。

「その日,私たちにとって一生忘れられない 阪神淡路大震災が起こりました。家は全壊。スタジオは使用不可能。救われたのは家族全員が無事だったこと。当時 夫と2人で 家族6人分の水や食料を求め 毎日何キロも歩きました。空を見上げたとき『お前たちは生き残った。さあどうする』と天からの声が聞こえたような気がしました。」

当時,私(堂ノ本)の家は改築工事中で,一階南側の壁はありませんでした。家は大きな揺れに耐えて私は仕事に向かい,道路の亀裂を脇目にJR の駅までバイクを走らせましたが,列車運行不能とあって自宅に戻りました。自宅の固定電話はつながらず,公衆電話の前には長蛇の列ができました。携帯電話を所持している会員はステーク内で数名ほどだったと思います。私は幸い,教会管理本部から貸与支給された携帯電話を使いましたが,ひと月の通話料金は7万円を超えました。インターネット回線の通信速度は14.4Kbps という遅さでした。

現在はその約700倍の10Gbps ですから雲泥の差です。つまり,現在1日で処理できる情報量なら当時は約2年,1分なら約12時間かかったわけです。

Ⅱ.市内各地で開催された追悼集会

先週の土曜日1月11日に,東灘区の神戸レインボーハウスで追悼集会で行われました。この建物がレインボーハウスと名づけられたのは,兵庫県の香住(かすみ)町(現・美方郡香美町(みかたぐんかすみちょう))で催された震災遺児の集いで,「かっちゃん」という当時小学校5年生の児童が黒い虹を描いたからです。職員たちは,この名称に「子供たちが,その心に七色の虹を取り戻せるように」という願いを込めたと聞きます。

この建物の中には,噴出するマグマをイメージした4畳ほどの「火山の部屋」があり,中央には長さ約1 メートルのサンドバッグが吊り下げられています。「自分をかばって母親は死んだ」と赤と橙色で塗られた部屋の壁を叩きつけ,手の甲に血を滲ませた震災遺児がいたそうです。

あれから30 年,東日本大震災や能登半島地震の遺児も交えた「追悼と交流の集い」で、挨拶に立った遺児は,ともに過ごしてきた仲間や支援者に感謝し,東日本や能登に向けて「一人じゃないよ」とメッセージを送りました。

震災遺児を対象とした当時のアンケートによると,2人に1人が「親は自分を助けるために死んだ。すまない」と自責の念に駆られ,「死にたかった。そうしたら,お父さんもお母さんも助かったかもしれない」と答えた中学生もいたそうですから,改めて彼らの心の傷の深さに打ちのめされます。

毎日新聞に掲載されていた一昨年1月の記事を紹介しましょう。

「二人の姉妹,綾香(あやか)さん(当時小6)と春菜(はるな)さん(当時小2)は,地震が起こった前日に組み立てたばかりの二段ベッドで寝ていて助かった。しかしご両親は家屋の下敷きになって亡くなった。

その後,姉の綾香さんは父方の,妹の春菜さんは母方の祖父母にそれぞれ引き取られた。

仏壇の前でお供えをする度に泣いていた祖母の好子(よしこ)さんを見て,ある日,綾香さんが「おばあちゃん,そんなに泣かないで。私のほうがつらい。パパとママが同時に死んだんだから」と言ってきた。その言葉を聞いた好子さんは,その日以来,泣くことを止めた。

別の日,妹の春菜さんから,「おばあちゃんのママは,おばあちゃんが何歳まで生きていたの?」と聞かれたこともあった。「40歳かな」と答えたら,「私は8歳までしかいなかったのに。おばあちゃんは40歳までお母さんがいるなんてずるい」と言われ,わんわん泣かれたこともあった。

「あの時の2人の言葉は忘れない。今もそのまま浮かんでくる。」

小さかった綾香さんも結婚し,母親になった。ある時,ひ孫から「おばあちゃんも泊まって」とせがまれ,綾香さんの家に泊まったことがあった。

その夜,「おばあちゃんの布団に入っていい?」と綾香さんがやってきた。一緒に布団に入っていると綾香さんは,「おばあちゃんがおってくれたから幸せやったわ。いつまでも元気でいてね。まだ全然お返しできていないから,これからお返しするから長生きしてね」とつぶやいた。 「嬉しくて,抱き合って眠った。」

当時高校1年生だった木花武徳(たけのり)君は「父へ」と題するこんな詩を書きました。

「最近は本を読む時間が増えた。読書は父が好きなことだった。

日記もつけるようになった。これも父がしていたことだ。

今は時々ボケーッとして無気力になることがある。それも地震があってからだ。

そして,父を失ったことが…

今思うと,もっと親孝行してやりたかった。(原文のまま)

幸い母は助かったが,父への孝行とは違ってくる。

父は僕たちのために夜遅くまで働いてくれていたから,もっと楽をさせたかった。

よくけんかもしたが,今はけんかもできない。

だが,ウダウダ思うことはもうやめよう。

今はこの体験を教訓にして,前へ進むことが大切だ。

そして,将来は父にほめられる人間になりたい。

1月17日は,永遠に忘れない。」

Ⅲ.私たちの経験を振り返る

当神戸ステークの統計によれば,同管轄区域内で亡くなられた会員は2 名(神戸ワードの永井君子姉妹と西宮ワードの宮前稲子姉妹),全壊家屋は38棟,半壊家屋は20棟,一部損壊家屋は14 むね 棟,他府県に疎開された会員は53 名となっております。また地元新聞社によれば,全壊・焼失家屋を除く全戸復旧に要した期間は,電気は6 日,電話は14 日,ガスは84 日,水道は90 日,下水道は93 日と公表されています。

私たちは震災後,最初の1週間を「生存」,3 か月間を「生活」,その後を「再生」の期間と位置づけ,順次短期・中期・長期的な視野をもって事に当たってまいりました。

「がんばろう神戸!」(当初は「がんばれ神戸!」)の合言葉を記した横断幕・垂れ幕・のぼり 幟(のぼり)・ステッカー・エンブレムを,街の至る所で見かけました。そして全国津々浦々から集まった末日聖徒87名の有志ボランティアや,国内のステーク・地方部のみならず,米国ノースリッジワードからの心温まるご支援に私たちは大いに励まされました。ご支援いただいた皆様に,改めて心より感謝申し上げます。

教会員を対象に行われた福祉援助を振り返ってみますと,神戸ワードと西宮ワードを中心に大規模な会員の安否確認と慰問が実施されました。西宮ワードに至っては所在の確認できた486名に対し,ボランティアの協力のもと月に3度のミニスタリングが100%行われました。驚異的な天使の働きです。20ℓの水を入れたポリタンクを携えて慰問する彼らを,受け入れなかったリターニングメンバーはいなかったと聞きます。衣食等生活に関わる救援物資は,全国のユニットから東西の物資供給拠点(阿倍野ワードと姫路ワード)を介して被災地の各ユニットに搬送されました。 仮住まいを必要とされる方々の支援に関しましては,公設あるいは当教会が適宜建設して提供する仮設住宅を利用できたほか,住居の提供を申し出てくださった近隣ステーク・地方部の方々のご厚意にも感謝します。

これらの援助に要した資材・物品等は,それを供与されるに相応しいと判断される会員にのみ適用される断食献金基金から賄われました。

一方,一般の方々を対象とした人道援助が,これほど地域社会と連携して円滑に行われるとは思いもしませんでした。

給水車を配備する給水所や,給水拠点まで歩行が困難な方々を支援するために実施された給水活動では,6基のローリータンク(500ℓ)と620個のポリタンク(20ℓ)が活躍しました。西宮市が「特定の管轄区域にある浄水場の水を,私たちに無償で提供する許可」を与えたことは特筆に値します。同市から感謝状もいただきました。

倒壊家屋8棟からの家財搬出等支援につき,長田区役所から一部業務を依頼されたのは,私たちが同区行政から得た信頼の証と言えましょう。ちなみに倒壊家屋周辺の道路地図は,まったく役に立ちませんでした。

扶助協会は,2月下旬から4月上旬にかけて炊き出しを15回行いました。避難所となった兵庫区の荒田小学校では,先述の風かおる氏が,急ごしらえのステージで「この街をもう一度」を歌って会場を盛り上げ,店舗が倒壊して失職中の現地調理師が飛び入り参加して,料理に独得の風味を添えてくれました。

全国から届けられた1,800箱にも及ぶ衣料品は,主に避難所で被災者に支給されました。350人ほどの被災者が避難する長田区の真陽(しんよう)小学校では,開始の合図とともに200人余りが列を成し,当日持ち込んだ衣料数十箱が約30分でほぼ空になりました。

当時は人道的援助(人道支援)基金もヘルピングハンズもありませんでしたが,私たち教会員・宣教師・リターニングメンバーは,主の慈悲と恵み,また人の善意を頼りに,これらの援助活動に一丸となって取り組ました。

Ⅳ.私たちが次世代に引き継ぐこと

結局のところ,私たちは何を失い,何を得たのでしょうか。私たちは衣食に窮しました。家を失われた方々もいらっしゃれば,家族や友人を亡くされた方々もいらっしゃいます。そして財産を失い,失職された方々もいらっしゃいます。

しかし,はたして私たちの希望は潰えてしまったのでしょうか。断じて‼ 期待が裏切られることはあっても,希望が潰えることは決してありません。

そう信じて立ち上がった人々は皆,自分の外にある環境よりも,まず内にある心を変えました。

ある兄弟の薬店は倒壊しました。しかし,彼が瓦礫の中から散在する薬を拾い上げて立ち上がったあと,何をし始めたかをご存知でしょうか。その薬を値引いてでも売りさばき,薬店再建の資金に充てることもできたでしょう。

でも彼はそうせず,主の教えどおりにまず隣人を愛して彼らに仕えることを選び,その貴重な宝を惜しげもなく彼らに与えました。つまり彼は,その行為をとおして主イエス・キリストの真の弟子になったのです。

私たちは常に立ち直れるという希望を捨てません。どのようなことがあっても,この希望を信ずることが私たちの強い意志であることを,これからも各々の人生で証明し続けようではありませんか。すでに私たちはこの震災を経験して,決して潰えることのない希望を得たのです。

そして,私たちは決して一人ではないと知って,もっと大いに喜ぼうではありませんか。私たちは家や仕事を失っても,家族の無事を喜びました。実際,当時の調査によると,家族に最大の価値を置く成人の割合は,震災の前後で10.8%から21.1%(1位)に倍増しました。家族や親族がいることを,そして私たちを兄弟(姉妹)のように思ってくれる友や仲間がいることを,また神の家族の一員であることを,私たちはもっと大いに喜ぼうではありませんか。すでに私たちはこの震災を経験して,何よりも主との,そして家族や友人との,また地域社会とのより強固な絆を結び得ることを知ったのです。

Ⅴ.最後に

私たちは,30年前に未曾有の震災を経験して得たこの『二つの果実』,つまり『より強固な絆』と『決して潰えることのない希望』を,今後も次世代の人々に語り継いでいく所存です。私たちがこの絆を結び得て,この希望を胸に抱けば,どのような困難に直面しようと,私たちの心があの瓦礫のようにもろく崩れてしまうことはないと確信しています。

永井君子姉妹が亡くなられた際に,その告別式の会場となったこの礼拝堂の左側に飾られていた物を思い出します。それは故人の倒壊した家の傍らに,倒れず立っていた庭木の枝でした。その枝には,確か赤い立派な実が生っていました。熱心に忍耐をもって待ち望めば(ローマ8: 24-25),私たちが育てる絆と希望の木々の枝々も,必ずや尊い実をつけることでしょう。

主のお計らいでしょうか,震災前のいつごろでしたか,図らずも私は,永井姉妹が「不思議な夢を見た」とこの説教壇で証される言葉を聴く機会に与りました。私の記憶のままにお伝えしましょう。

「私は暗くて狭い場所に閉じ込められ,とても苦しんでいました。すると突然天井が開いて,私はとても,それはそれは明るい場所に連れ出されたのです。」

永井君子姉妹のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

私たちを癒し,愛をもって私たちに立ち上がらせる力を与えてくださる主は,確かに生きておられると証します。

そしてこの尊い絆と,確かな希望を私たちに賜った主に,心より感謝します。私たちの愛する救い主,尊き御子イエス・キリストの御名により申し上げます,アーメン。