米国ユタ州ソルトレーク・シティーにある教会歴史博物館は、3年に一度、国際アートコンテストを主催している。第12回となった今回のコンテストへの応募作品は、過去1年間、展示されて来たが、作品はオンラインでも閲覧可能である(https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/winners-12th-international-art-competition)。世界中からコンテストに参加した末日聖徒のアーティスト148人の中から、6人が「閲覧者のチョイス賞(Visitor’s Choice Award)」を受賞した。その6人のうち1人は、『ばっちゃん』という短編アニメーション映画を出品した日系ブラジル人のエスター・カワイであった。映画作品の出品は、今回のコンテストから始まった。

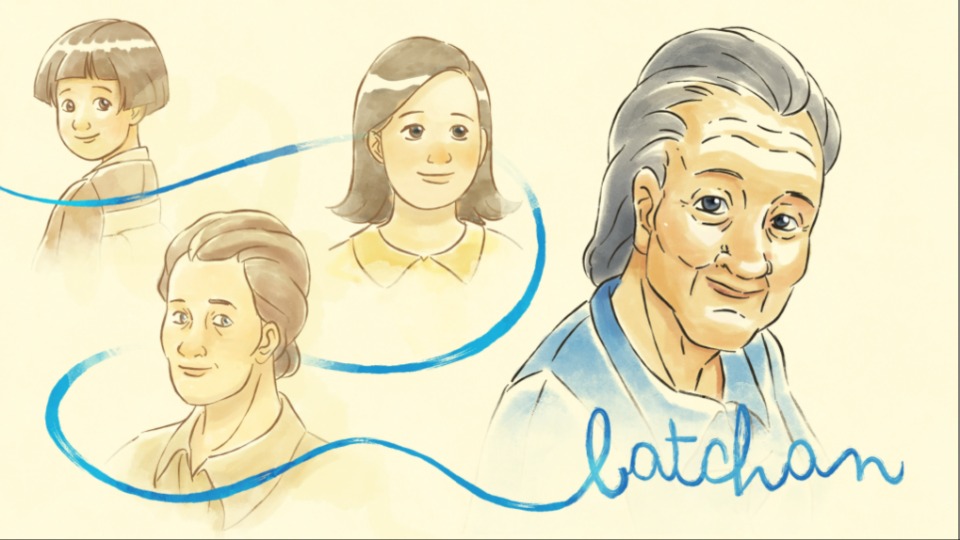

今回のアートコンテストのテーマは、モルモン書の第二ニーファイ26章33節にある「すべての人が神にとって等しい存在」である。コンテストへの出品の招きは、エスターの卒業後プロジェクトとちょうど時期が重なった。彼女は自身プロジェクトを「祖母への敬意とお別れの手紙」と形容している。元々コンテストに出品するつもりはなかったが、作った映画が日本人移民、多様性、障害などの問題について描かれているため、コンテストのテーマにぴったりであったことから、出品に至った。

| 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. | 1 / 4 |

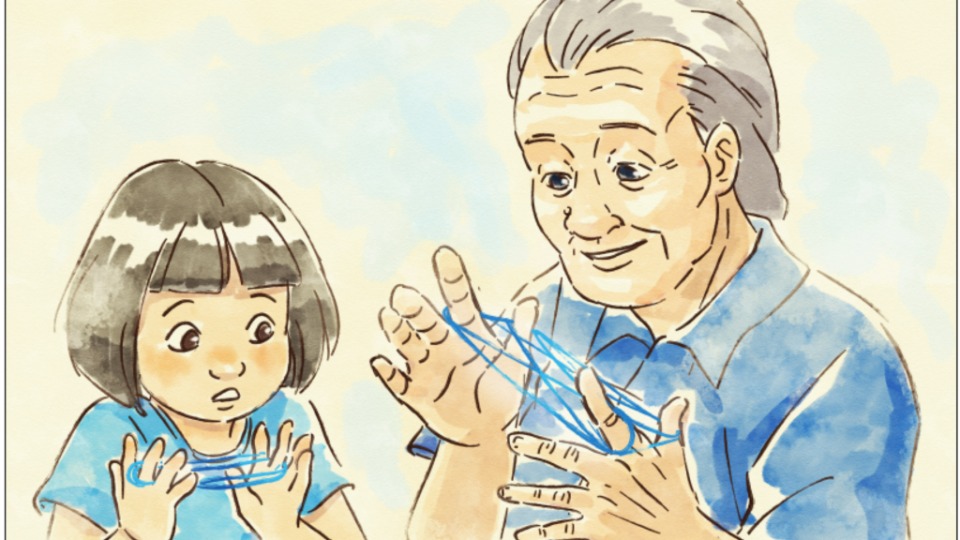

エスター・カワイの母方の祖母(ばっちゃん)は、日本の広島近くで生まれた。カワイ家の家族の数人は、今も仙台地方に在住しているという。映画に描かれたように、エスターのばっちゃんは、赤ん坊の頃に事故に遭い失聴した。話すことはできなかったが、家族とコミュニケーションを取る方法をいくつか見出していた。ばっちゃんが若い女性だったとき、家族は全員でブラジルに移住した。

数十年が経ち、ばっちゃんは亡くなった。その後、彼女の部屋にブラジル・サンパウロ神殿の写真があることにエスターは気付いた。エスターは「わたしはいつも、神殿から慰めと平安を得てきました」と話した。エスターは、祖母の声を聞くことはなかったものの、その声は心には響いていたことに気が付いたという。永遠の世で祖母に再び会うとき、彼女の声が分かるだろうとエスターは感じている。エスターは神殿の結び固めの力によって、家族は永遠に一緒に住むことができることを知っている。

エスターはブラジルで育ったが、両親は家庭内で日本文化を取り入れるように励ました。日本に行くことはエスターの長年の夢である。エスターと家族はモルモン書を日本語で読みながら、言語を学ぼうとしている。以前、エスターは英語のモルモン書を読んでおり、そのおかげで英語が話せるようになっている。

子どもの頃のエスターは、ビアトリクス・ポターの『ピーターラビットのおはなし』のシリーズに魅了されていた。この本は、彼女の人生に大きな影響を及ぼし、彼女がイラストレーターになるように霊感を与えたものである。英文学とポルトガル文学の2つを専攻しサンパウロ大学を卒業後、エスターはMELIES Faculty of Animation and Games Designに進み、さらに勉学に励んだ。『ばっちゃん』は彼女の卒業後プロジェクトであった。現在、彼女はサンパウロにあるビルド・アニメーション・スタジオで自分の才能を生かした仕事をしている。エスター・カワイは才能あるアーティストであり、彼女には輝かしい未来が待ち受けている。彼女の今後の作品に注目したい。

短編アニメ映画『ばっちゃん』の台本:

声にはどんな声がありますか? 甘い声、耳障りな声、金切り声などいろいろあります。でも、聞いたことのない声をどのように表現しますか?

「ママ!」

「何?」

「ばっちゃんは、どうして話せないの?話し方がわからないの?」

「そうじゃないのよ。おばあちゃんが話し方を知らないんじゃないの。おばあちゃんは、手を使って、みんなとは違う方法で話すのよ。ばっちゃんがまだ日本にいて赤ん坊だった頃、雪の中で事故があって、耳が聞こえなくなったの。だから、日本語もポルトガル語も学べなかったのよ。でも、ばっちゃんの家族は自分たちで手話を作って、家族にしかわからない手話だったけど、ばっちゃんとお話できるようになったのよ。ばっちゃんは頭がよくて、頑張ったから、すぐに手話ができるようになって、外にも出て行くようになったのよ。」

「ばっちゃんは、海を渡って遠くブラジルまで来たのよ。家族はサンパウロ近くの田舎に引っ越してきて、ばっちゃんは子どもの頃から家族を助けるために、朝から晩まで畑や果樹園で働いたわ。」

「大きくなって、ばっちゃんはじいちゃんと結婚して、10人の子どもを育てたの。耳が聞こえなくても、ばっちゃんはいつも自分の方法で問題を解決して、家の中でできないことはなかったのよ。」

「そのあと何年もして、ばっちゃんは町に引っ越して来て、子どもたちと一緒に暮らしながら、孫の世話を手伝ってくれているのよ。ばっちゃんはあなたと弟の面倒もみてくれているでしょ。」

「すごいね!わたしも、ばっちゃんの手話を理解できるようになる?」

「もうばっちゃんのことは、よく理解できていると思うわよ。ばっちゃんとたくさんお話しているわね。」

ばっちゃんとたくさんお話をするけど、ばっちゃんが本当にわたしのことを理解してくれているかどうか、よくわからない。わたしたちが使う手話はとても便利だけど、限界もある。ばっちゃんと、もっといろいろなお話ができたらいいなぁと思う。例えば「夢は何?」「後悔することはある?」「本当に幸せ?」って聞いてみたいなと思ってる。

でもわたしのつたない手話では、こんな質問はできなかった。わたしはばっちゃんをただ抱きしめて、自分の気持ちが伝わるようにと願っただけ。ばっちゃんが亡くなった時、本当はばっちゃんのことを本当はわかっていなかったのではないかと感じ始めた。そして、心が空っぽになったように感じた。その時初めて、自分はばっちゃんの声を聞くことはなかったけど、ばっちゃんの声は聞こえなくてもよかったと思えた。それは、ばっちゃんの声は、目で見て、心で感じることができたから。風でかき消されることのない声だったから。

だから、もし「おばあちゃんの声はどんな声だった?」と尋ねられたら、わたしは「ばっちゃんの声は、いろんなことができて、創造性と好奇心があって、几帳面で、個性に溢れていて、お話をたくさんしてくれて、とても愛に溢れたものだった」って答える。

「普通の声のことは、そんなふうに表現することはない」と言うかもしれないけど、ばっちゃんの声はとてもユニークで、もう1度会ったらわたしにはすぐわかる。その声はわたしの耳には聞こえなかったけど、わたしの心には響いていたから。

『言葉を使わない声がある。よく聞いて(見て)ごらん。』~ルミ~